活断層(かつだんそう、英語: active fault)とは、「断層」のうち、最近の地質時代(特に数十万年前以降)に繰り返し活動し、将来も活動すると推定される断層のことをいう。

概要

地震により一度地層が壊されると断層に沿って地盤は弱くなるため再び力が加わると同じ場所がずれ動く可能性が高くなる。

「極めて近き時代まで地殻運動を繰り返した断層であり、今後もなお活動するべき可能性のある断層」を特に「活断層」という。ここでいう「極めて近き時代」とは新生代第四紀を指す。狭義には、「完新世」、或いは「過去数十万年」を指す場合もあるが、これは多くの場合、活断層の認定が断層の変位基準となる地形の形成年代に深く関わることから設定された便宜的なものであって、その曖昧さが指摘されている。

別の定義によれば、「現在の応力場の下で地震を起こし得る断層のうちで、断層面が地表まで達しているもの(地表断層)に限る。ただし、伏在断層であっても断層面の上端が地表近く(およそ1 km以下の深度)まで達しているものは、何らかの方法で最近の地質時代における活動を確認することができる。したがって、この種の浅部伏在断層は活断層の範疇に含める。」とされる が、検出されにくく、多くの場合は地表付近の精密な調査から検出されたものをとしている。

更に、国土地理院が刊行している都市圏活断層図 の凡例では、地表に証拠を残すものとしている。すなわち、研究者(学会)ごとに解釈が異なり統一された定義は定まっていない。一方で、活断層では地震が過去に繰り返し発生しており、また今後も地震が発生すると考えられているため、活断層の活動度の評価は、そこを震源として発生する地震の予知に役立つと考えられている。

活断層は長期間連続的に動き続けるのではない。一部の例外を除いて、ある一定の周期で瞬間的に動き、他の期間はあまり目立った活動をしないものが多い。活動周期と1回に動く大きさは、断層によって異なるが、概して、海洋プレート沈み込み地帯やトランスフォーム断層では100年前後、内陸の断層では数百年から数十万年程度の活動周期を示す。ただし、ごくまれに、常時ずるずると滑りつづけ(「安定すべり」という)、大きな地震を起こさない活断層もある。これはクリープ断層と呼ばれ、サンアンドレアス断層の一部などがそうである。

活断層の存在は、その活断層が繰り返しずれた跡が地形や地層に残されていることにより確認される。新しい時代に形成された地形や地層に比べて、古い時代に形成された地形や地層ほど大きくずれていれば、繰り返しずれを生じた証拠と考えられる。古いものほど地震を多数回経験しているため、大きくずれているためである。そしてまた、今後も同じように繰り返し地震を発生すると考えられる。

活動が活発な活断層は、その活動の繰り返しによってずれが累積するため、盆地・平野などの低地と山地の境界を形成する例がよくある。したがって、活断層はこのような大きな地形の境界の周辺に見つかることが多い。

表近くの地層が軟らかい場合などでは、活断層のずれが地表まで到達せず、断層運動による変位が軟らかい地層内で拡散する場合がある。この場合には、ある程度の幅をもった撓みとして現われる。これを活撓曲と呼ぶ。活撓曲は地下に断層面が伏在しているため、通常の活断層と同様に地震による被害を発生させると考えられている。また、地層が波状に変形することを褶曲といい、特に活断層と同様に現在も変形を続けている波状地形を活褶曲と呼び、背斜と向斜がある。

活断層は、地下に斜めに広がっていることがある。地表で見えている活断層から離れていても、 地下に活断層が広がっていれば、そこでも強く揺れる場合がある。

なお、活断層がない場所であれば地震が起きないわけではない。過去に地下で地震が発生しても、地震の規模が小さいため地表にまでずれが及ばないことがあるほか、ずれが地表にまで及んだ場合でも、地表付近に残された痕跡が長い間の侵食や堆積により不明瞭になってしまうことがある。このような理由で、活断層が確認されていない場所でも、その地下 には将来地震を発生させる活断層が存在している可能性は十分にある。そのような活断層は、地下の地質の構造を詳細に調べたり、丹念に地形を調べたりすることなどで確認される可能性がある。

日本の陸上の活断層の特徴

日本の陸上の活断層には以下のような特徴がある。

一定の時間をおいて繰り返して活動する

活断層は普段は断層面が固着しているため動かないが、断層面を挟む両側の岩盤には常に大きな力(ひずみ)がかかっており、このひずみが限界に来た時に岩盤が破壊され、断層に沿って両側が互いに反対方向にずれ動く。この動きで地震が発生し、ひずみは解消される。その後、活断層は長く動きを止め、次にひずみの限界が来るまで動かない。

いつも同じ向きにずれる

活断層にかかる力のもとはプレート運動で、その運動の向きや速さは長期的には変化しないため、活断層にかかる力も長期的には変わらない。このため、活断層の活動は基本的には同じ動きが繰り返される。活断層周辺の地形は、このように繰り返された動きの累積により形成されたもので、地形を見ることで活断層の動きの特徴を把握することができる。

ずれの速さは断層ごとに大きく異なる

活断層が1回動いて生じるずれが数mであっても、それが繰り返されると、ずれの量は累積して次第に増加する。この増加していく速さ(平均変位速度)は断層ごとに大きな差がある。「平均変位速度」は、長期的に見た場合の活断層の平均的なずれ量を速度で示したもので、通常は1000年あたりのずれの量で表す。これによりその活断層の活動度が分かる。

活動間隔は極めて長い

日本における陸上の活断層は大地震発生間隔は数百年から数万年と非常に長いのが特徴である。一方、海溝型地震の発生間隔はこれよりずっと短く、例えば南海トラフを震源とする地震の発生間隔は100-200年程度で、歴史時代に巨大地震(南海トラフ巨大地震)を何回も発生させている。

長い断層ほど大地震を起こす

断層の長さが長いものほど、大きな地震を起こす可能性がある。これまでの日本の内陸直下地震の例では、M7級の地震では長さ20km程度、M8級の地震では長さ80km程度の範囲にわたって地表のずれ(地表地震断層)が現れている例がある。

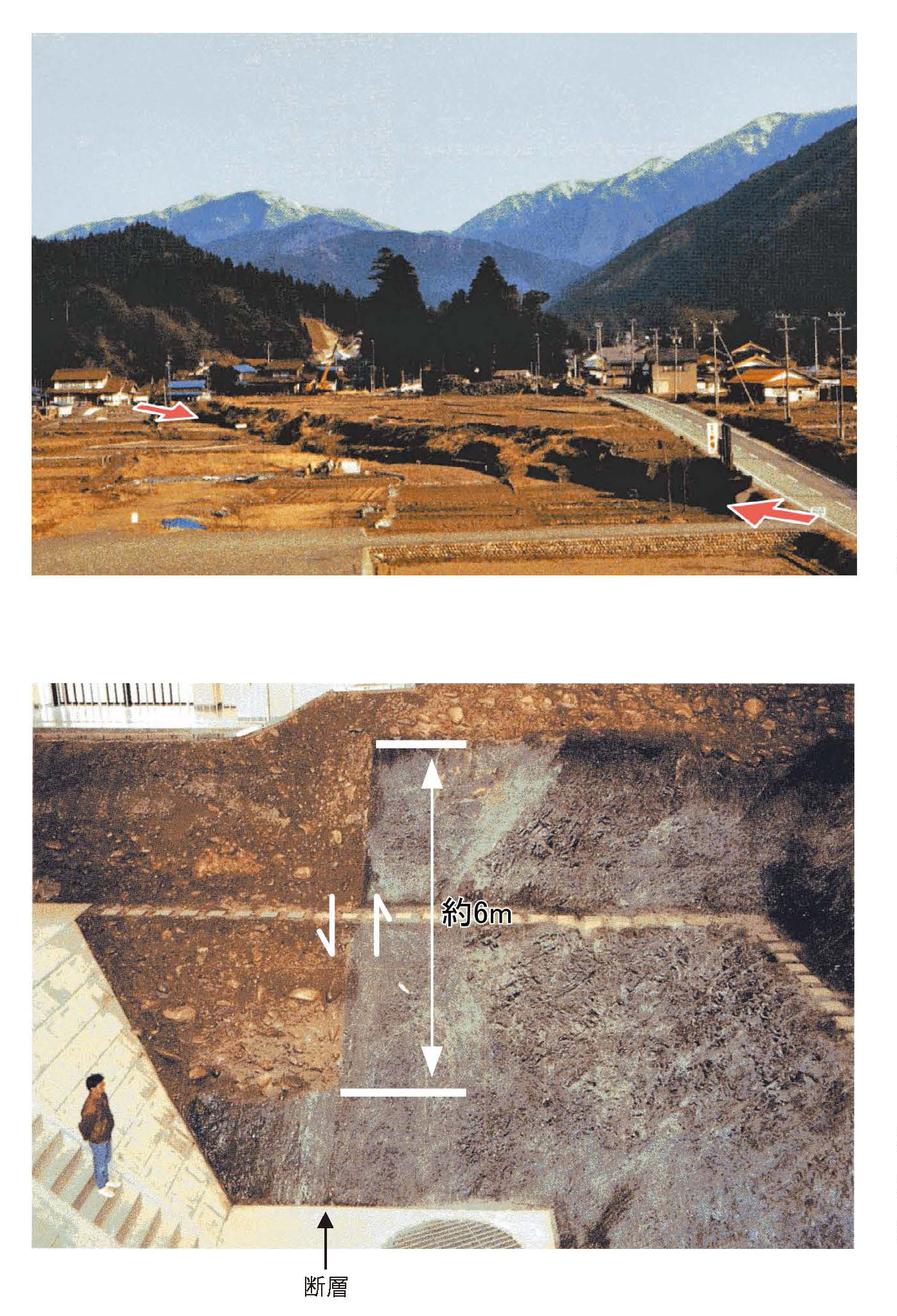

活断層の調査

活断層を掘削して調査を行うと、過去に繰り返し発生した地震の規模や間隔などがわかり、将来の活動の可能性を推定することができる。活断層の調査は、空中写真の判読、地形分類図の作成、現地での測量や地形観察、地表踏査、トレンチ調査、弾性波探査、ボーリング調査、広域テフラの同定(鍵層)や放射年代測定(特に放射性炭素年代測定)などの方法によって行われる。調査の結果判明した活動時期及び変位量を基に、平均変位速度、地震の発生間隔、活動度(AA級からC級まで)の評価を行う。

日本における階級分け

地形学者、地質学者らにより全国の断層の1000年あたりの平均的なずれの量を調査と評価が行われ、ずれ量によりAからCの階級分けが行われている。活動度A級の活断層が約100、B級の活断層が約750、C級の活断層が約450知られている。しかし、C級の活断層はずれ量が小さい場合は地形による判別が困難であり、実際のC級活断層はもっと多いと考えられている。

日本の活断層

プレートテクトニクスによれば、日本列島は、関東・東北地方の沖の日本海溝で太平洋プレートが北アメリカプレートの下に沈み込む際に東西方向の強い圧縮力を受けている。東北から近畿にかけての断層の多くは、この応力を受けて生成された逆断層や横ずれ断層である。逆断層は南北方向のものが多く、山々を隆起させる。火山以外の山地の多くは逆断層によって形成されたものである。横ずれ断層は東北-西南方向と西北-東南方向の2方向に向くものが多い。ほとんどの断層は横にずれると同時に上下にも動いている(斜めずれ)。また南海トラフではフィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいるが、東端の伊豆半島付近を除けば太平洋プレートの沈み込みほどには顕著な断層系を発達させていないと見られている。また日本の中では例外的に、九州中部の別府から島原にかけての地域では南北方向に引っ張られる応力が働いていることが知られており、正断層が多く見られる。これは沖縄トラフの延長とする説もある。日本には、これまで存在が確認されているものだけで少なくとも2000以上の活断層があるといわれ、実際はさらに多くの活断層が存在すると考えられている。

日本においては、1980年に『日本の活断層 - 分布と資料』(活断層研究会編、東京大学出版会)が刊行され、その後、1995年の兵庫県南部地震を契機として、各地で活断層調査が実施された。その結果は、国土地理院による『縮尺2.5万分の1都市圏活断層図』(2007年現在で133面刊行)や、産業技術総合研究所活断層研究センターによる『活断層ストリップマップ』などにまとめられ、近年刊行されている地域地質研究報告(5万分の1地質図幅)にも反映されている。また、活断層データベース には、日本の主な活断層の平均変位速度などのパラメータや、それらの算出根拠となった調査データがまとめられている。

断層変位地形

活断層が動くと地表に食い違い(変位)が生じることがあるが、断層運動の繰り返しで形成された地形を断層変位地形という。断層変位地形は、断層の活動度、変位様式などによってさまざまな地形が認められる。日本はその気候の特徴から浸食・堆積作用を受けやすいため、断層の活動度が低い場合には変位地形が不明瞭となったり、痕跡がなくなったりすることがある。

主な日本の活断層

以下の〔〕内は平均変位速度で、1000年間の平均変位量、()内はその断層が起こした地震の例。

- AA級活断層:〔平均変位速度が10 m/1000年以上〕

- A級活断層:〔平均変位速度が1 m/1000年以上10 m/1000年未満

- 石狩低地東縁断層帯:北海道

- 北由利断層帯:秋田県

- 会津盆地西縁断層帯(慶長会津地震):福島県

- 長岡平野西縁断層帯:新潟県

- 十日町西縁断層帯:新潟県

- 六日町断層帯:新潟県

- 神縄・国府津-松田断層帯:神奈川県・静岡県

- 丹那断層(北伊豆地震):静岡県

- 富士川河口断層帯:静岡県

- 糸魚川-静岡構造線断層帯:長野県・山梨県

- 信濃川断層帯(善光寺地震):長野県

- 伊那谷断層帯:長野県

- 根尾谷断層(濃尾地震):岐阜県

- 阿寺断層:岐阜県

- 養老-桑名-四日市断層帯:愛知県・三重県

- 跡津川断層:岐阜県

- 牛首断層:岐阜県・富山県

- 有馬-高槻断層帯(慶長伏見地震):兵庫県・大阪府

- 六甲・淡路島断層帯(兵庫県南部地震、慶長伏見地震):兵庫県

- 四国・近畿地方の中央構造線断層帯(慶長地震):和歌山県・徳島県・愛媛県

- 別府-万年山断層帯(慶長豊後地震):大分県・熊本県

- B級活断層:〔平均変位速度が10 cm/1000年以上1 m/1000年未満〕

- 福島盆地西縁断層帯(白石地震):福島県

- 箱根ヶ崎断層:東京都 - 埼玉県

- 長町-利府線断層帯:宮城県

- 福井地震断層:福井県

- 山崎断層:兵庫県

- 五日市断層:広島県

- 広島西縁断層:広島県

- 別府-万年山断層帯(日本では珍しい正断層):大分県

- C級活断層:〔平均変位速度が10 cm/1000年未満〕

- 深溝断層(三河地震):愛知県

- 郷村断層(北丹後地震):京都府

- 鹿野断層(鳥取地震):鳥取県

- 己斐断層:広島県

世界の主な陸上の活断層

アメリカ大陸

- デナリ断層 (en:Denali Fault): アラスカ州、カナダ

- サンアンドレアス断層 (en:San Andreas Fault): カリフォルニア州、メキシコ

- ウォーカーレイン・東カリフォルニア剪断帯 (en:Walker Lane): カリフォルニア州、ネバダ州

- ガーロック断層 (en:Garlock Fault): カリフォルニア州

- エルシノア断層 (en:Elsinore Fault): カリフォルニア州

- ニューマドリッド断層 (en:New Madrid Fault): アメリカ合衆国中部

- チクソイ・ポロチク断層 (en:Chixoy-Polochic Fault): グアテマラ

- モタグア断層 (en:Motagua Fault): グアテマラ

- エンリキージョ・プランテインガーデン断層帯 (en:Enriquillo–Plantain Garden fault zone): ジャマイカ、ハイチ、ドミニカ共和国

- セプテントリオナル・オリエンテ断層帯 (en:Septentrional-Oriente fault zone): ドミニカ共和国

- エルピラル断層系 (en:El Pilar Fault System): ベネズエラ、トリニダード・トバゴ

- アンデス山脈東縁断層系 (en:East Andean Fault System): ベネズエラ、コロンビア、エクアドル、ペルー、ボリビア、アルゼンチン

- マガジャネス・ファグナノ断層 (en:Magallanes-Fagnano Fault): チリ、アルゼンチン

オセアニア

- アルパイン断層 (en:Alpine Fault): ニュージーランド

- 北島断層系 (en:North Island Fault System): ニュージーランド

- ウェイティン断層 (en:Weitin Fault): パプアニューギニア

- ラム・マーカム断層帯 (en:Ramu-Markham Fault Zone): パプアニューギニア

- ニューギニア山脈褶曲衝上断層帯 (en:New Guinea Highlands Fold and thrust belt): パプアニューギニア、インドネシア

アジア

- ヤペン断層 (en:Yapen Fault): インドネシア

- ソロン断層 (en:Sorong Fault): インドネシア

- タレラ・アイドゥラ断層帯 (en:Tarera-Aiduna Fault Zone): インドネシア

- レングル褶曲衝上断層帯 (en:Lengguru fold and thrust belt): インドネシア

- ゴロンタロ断層 (en:Gorontalo Fault): インドネシア

- バランタク断層 (en:Balantak Fault): インドネシア

- パル・コロ断層 (en:Palu-Koro Fault): インドネシア

- マタノ断層 (en:Matano Fault): インドネシア

- ワラナエ断層 (en:Walanae Fault): インドネシア

- ラワノポ断層 (en:Lawanopo Fault): インドネシア

- スマトラ断層 (en:Great Sumatran Fault): インドネシア

- フィリピン断層系 (en:Philippine Fault System): フィリピン

- 西部ミンダナオ正断層群 (en:Weastern Mindanao Extension): フィリピン

- 中央ミンドロ断層 (en:Central Mindoro Fault): フィリピン

- マリキナバレー断層系 (en:Marikina Valley Fault System):

- 花東縦谷断層 (花東縱谷斷層, en:Longitudinal Valley Fault): 台湾

- 中央山脈断層(zh:中央山脈斷層, en:Central Range Fault): 台湾

- 台湾西部褶曲衝上断層帯 (臺灣西部褶皺逆衝斷層帶, en:Western Taiwan fold and thrust belt): 台湾

- 海原断層 (zh:海原断裂, en:Haiyuan Fault): 中国

- 龍門山断層 (zh:龙门山断层, en:Longmenshan Fault): 中国

- アルチン山断層 (zh:阿尔金山深断裂, en:Altyn Tagh Fault): 中国

- 崑崙断層 (zh:昆仑断裂, en:Kunlun Fault): 中国

- 玉樹-甘孜-鮮水河断層帯 (玉树-甘孜-鲜水河断裂带, Yushu-Garzê-Xianshuihe fault zone): 中国

- 哀牢山-紅河断層帯 (zh:哀牢山—红河断裂带, Ailao Shan-Red River fault zone): 中国、ベトナム

- ラリ断層 (zh:嘉黎断裂, en:Liali Fault): 中国

- ディエンビエンフー断層 (zh:奠邊府断裂, en:Dien Bien Phu Fault): ベトナム、ラオス、タイ

- サガイン断層 (en:Sagaing Fault): ミャンマー

- チッタゴン・トリプラ褶曲帯 (en:Chittagong-Tripura Fold Belt): バングラデシュ、インド

- ダウキ断層 (en:Dauki Fault): バングラデシュ、インド

- ヒマラヤ山脈前縁衝上断層 (Himalaya Main Frontal Thrust): インド、ブータン、ネパール、パキスタン

- ヒマラヤ山脈境界衝上断層 (Himalaya Main Boundary Thrust): : インド、ブータン、ネパール、パキスタン

- カラコルム断層 (en:Karakoram Fault): 中国、インド

- タラス・フェルガナ断層 (en:Talas Fergana Fault): 中国、キルギス、カザフスタン

- 南天山断層 (zh:南天山断层, en:South Tien shan Fault): 中国

- 北天山断層 (zh:北天山断层, en:North Tien shan Fault): 中国、キルギス、カザフスタン

- ジュンガル・ヘゲン断層 (en:Junggar Hegen Fault): 中国

- ゴビ・天山断層帯 (en:Gobi–Tien Shan Fault System): 中国

- ゴビ・アルタイ断層 (en:Gobi-Altay Fault): モンゴル

- エルティシ断層 (en:Irytysh Fault):中国、カザフスタン

- ブルナイ断層 (en:Bulnay Fault): モンゴル

- サヤン断層 (en:Sayan Fault): ロシア

- バイカルリフト (en:Baikal Rift Zone): ロシア

- 中央サハリン断層 (en:Central Sakhalin Fault): ロシア

- パミル高原前縁衝上断層 (Pamir Frontal Thrust): 中国、キルギス、タジキスタン

- スライマン褶曲帯 (en:Sulaiman Fold belt): パキスタン

- ドルーネ・ヘラート断層 (en:Doruneh-Herat Fault): アフガニスタン、イラン

- チャマン断層 (en:Chaman Fault): アフガニスタン

- ネーバンダーン断層 (en:Nehbandan Fault): イラン

- クーバナーン断層 (en:Kuhbanan Fault): イラン

- ザグロス褶曲衝上断層帯 (en:Zagros fold and thrust belt): イラン、イラク

- 北テヘラン断層 (en:North Teheran Fault): イラン

- ハザール断層 (en:Khazar Fault): イラン

- アシガバード断層帯 (en:Ashgabad Fault Zone): トルクメニスタン、イラン

- コーカサス山脈衝上断層 (en:Main Caucasus Thrust): アゼルバイジャン、ジョージア

- パンバック・セバン・スニク断層 (en:Pambak-Sevan-Snik Fault): アゼルバイジャン、アルメニア

- ガルニ断層 (en:Garni Fault): アルメニア、イラン

- 北アナトリア断層 (en:North Anatolian Fault): トルコ

- 東アナトリア断層 (en:East Anatolian Fault): トルコ

- 死海リフト (en:Dead Sea Rift): トルコ、シリア、レバノン、イスラエル、パレスチナ国、ヨルダン

- シマウ断層 (en:Simav Fault): トルコ

- ゲティス地溝帯 (en:Getiz Graben): トルコ

- ビュユク・メンデレス地溝帯 (en:Büyük Menderes Graben): トルコ

ヨーロッパ

- コリントス湾リフト (en:Gulf of Corinth basin): ギリシャ

- テッサリアリフト (en:Thessaly Basin): ギリシャ

- テッサロニキ・レンティナ断層系 (en:Thessaloniki-Rentina Fault System): ギリシャ

- ディナル・アルプス衝上断層 (en:Dinaric Frontal Thrust): アルバニア、モンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、スロベニア、イタリア

- アペニン正断層群 (en:Apennine Extension): イタリア

- アイスランド (Iceland)

- 北部リフト (Northrn Rift Zone)

- 東部リフト (Eastern Rift Zone)

- 西部リフト (Western Rift Zone)

アフリカ

- アフリカ大地溝帯 (en:Great African Rift Valley)

- 東部 (Eastern Branch): エリトリア、ジブチ、ソマリア、エチオピア、ケニア、タンザニア

- 西部 (Weastern Branch): ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、ブルンジ、タンザニア、ザンビア、マラウイ、モザンビーク、ジンバブエ

- アトラス山脈褶曲衝上断層帯 (en:Atlas fold and thrust belt): チュニジア、アルジェリア、モロッコ

活断層と防災

- 日本国外

アメリカ合衆国カリフォルニア州では活断層法(1972年制定)が制定されている他、ニュージーランド、台湾では、法律により活断層直上とその周辺への利用制限措置が執られている。

- 日本

2011年時点において一般住宅では活断層の直上や周辺に対する利用制限、建築制限などの法的制限はない が、活断層の直上に限らず建築基準法により一定の耐震基準を満たしていることが求められている。ただし、一部の自治体では条例や行政指導により直上の制限をしている場合がある。また、原子力関連施設では建築の制限がある。

日本国内には断層が自然に露出している地域が複数あるほか、断層が風化などしないように保存して、防災の啓発や観光に役立てている見学施設がある。例として濃尾地震(1891年)の震源となった根尾谷断層の地震断層観察館・体験館(岐阜県本巣市)や、阪神・淡路大震災(1995年)で出現した野島断層の保存館(兵庫県淡路市の北淡震災記念公園内)が該当する。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 池田安隆・島崎邦彦・山崎晴雄(1996):「活断層とは何か」.東京大学出版会.220p.

- 岡田篤正(1979):愛知県の地質・地盤(その4)(活断層).愛知県防災会議地震部会.122p.

- 岡田義光(2012):「日本の地震地図 東日本大震災後版」.東京書籍.223p.

- 活断層研究会編(1991):「新編日本の活断層-分布図と資料-」.東京大学出版会.437p.

- 松田時彦(1995):「活断層」.岩波書店.242p.

- 溝上恵監修(2005):「地震の大常識」.(株)ポプラ社.143p.

外部リンク

- 国土交通省国土地理院 活断層