壱岐市消防本部(いきししょうぼうほんぶ)は、長崎県壱岐市にある消防本部。

管轄区域

- 壱岐市全域

主力機械

2021(令和3年)4月1日現在

- 普通消防ポンプ自動車:2

- 水槽付消防ポンプ自動車:3

- 屈折はしご付消防自動車:1

- 救助工作車:1

- 化学車:1

- 空港用化学消防車:1

- 高規格救急自動車:3

- その他:6

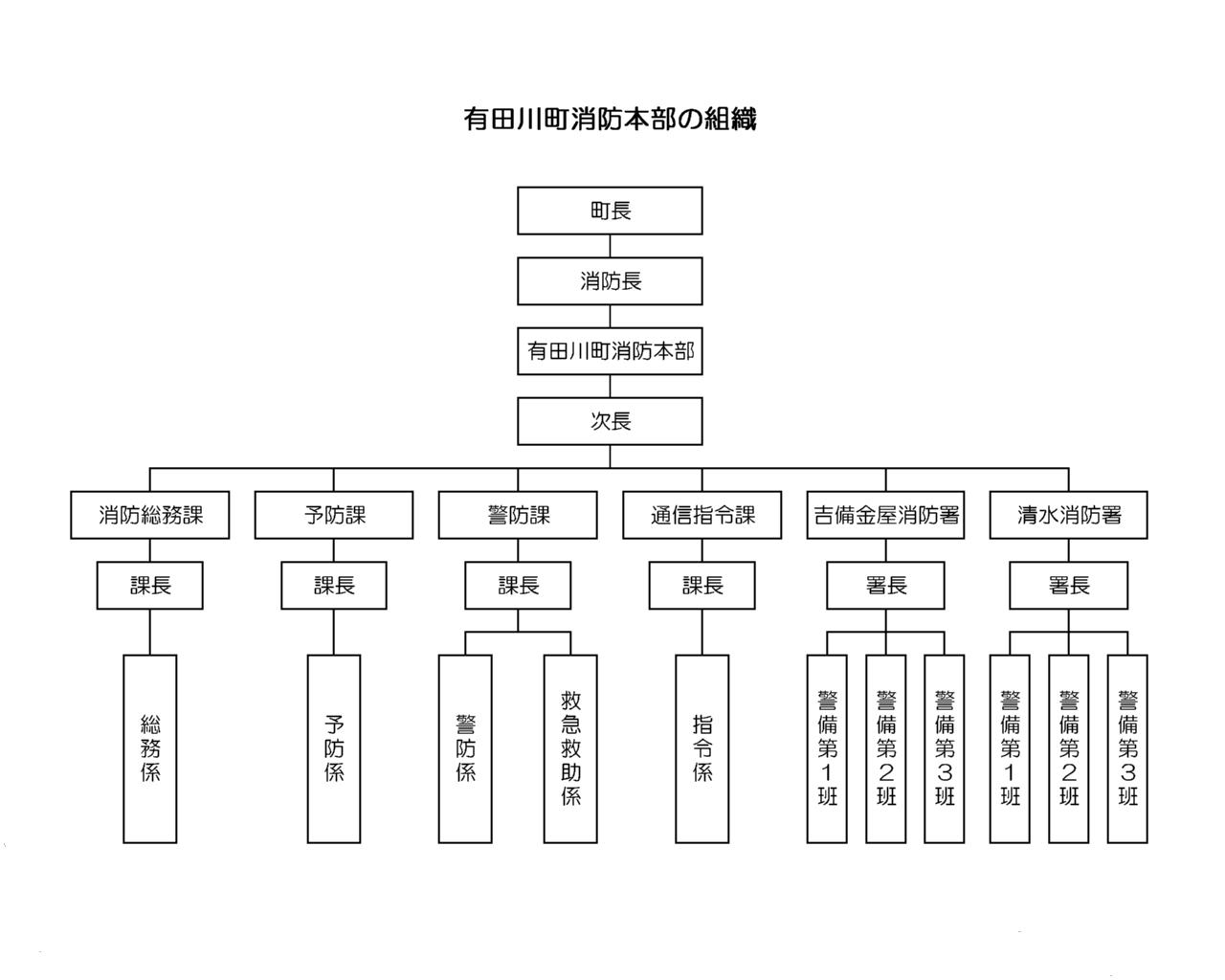

組織

- 本部

- 総務課 - 総務係、消防団係

- 予防課 - 予防係、危険物係

- 警防課 - 警防係、救急救助係

- 消防署 - 総務係、予防係、警防係、救急救助係

消防署

沿革

- 1948年(昭和23年)3月 - 壱岐島内各町村の共同事務処理を目的に、壱岐郡町村組合が設立。

- 1971年(昭和46年)6月 - 政令第170条により、消防本部・消防署の設置指定を受ける。

- 1972年(昭和47年)

- 4月1日 - 壱岐郡町村組合常備消防が発足。

- 消防施設・資機材 - 消防ポンプ自動車2台、指令車を購入し、本署に配備。

- 6月10日 - 消防署(本署)庁舎が完成し、無線業務を開始。(場所 - 芦辺町中野郷西触)

- 8月1日 - 壱岐郡町村組合消防・救急業務が開始。

- 日本赤十字社壱岐支部より救急自動車を引き受け、本署に配置。

- 10月17日 - 広報車を購入し、本署に配備。

- 4月1日 - 壱岐郡町村組合常備消防が発足。

- 1973年(昭和48年)5月29日 - 郷ノ浦町三島地区に小型動力消防ポンプと消火器を贈与。

- 8月27日

- 消防本部が「壱岐郡民センター」(郷ノ浦町本村触682番地、現 壱岐市役所総務部 別館)に移転。一斉指令装置が完成。

- 9月26日 - 小型動力ポンプ付き積載車を購入し、本署に配備。

- 12月26日 - 化学消防車を購入し、本署に配備。

- 8月27日

- 1974年(昭和49年)

- 4月1日 - 壱岐郡町村組合消防署郷ノ浦支署が開署。(場所 - 壱岐郡民センター)

- 1975年(昭和50年)

- 1月31日 - 壱岐空港との協定書に調印。

- 4月1日 - 岳の辻無線中継局を開設。

- 9月18日 - 赤バイク、投光器用発電機の寄贈を受け、本署に配備。

- 1976年(昭和51年)

- 4月24日 - 長崎県総合防災訓練が芦辺町八幡半島で実施。

- 10月4日 - 高発泡器を購入し、本署に配備。

- 1977年(昭和52年)

- 1月20日 - 壱岐地域救急医療対策会議が発足。

- 5月21日 - 空港保安委員会が発足。

- 1979年(昭和54年)

- 12月17日 - スノーケル車(屈折はしご付き消防車)を購入し、本署に配備。

- 12月23日 - 救急医療情報システムの操作を開始。

- 1980年(昭和55年)

- 3月31日 - 消防本部・郷ノ浦支署新庁舎が完成。

- 4月5日 - 本署の増改築が完了。消防本部・郷ノ浦支署が新庁舎に移転。(場所は郷ノ浦町志原西触(現在地))

- 10月1日 - 広報用ビデオ一式を購入し、本署に配備。

- 1981年(昭和56年)

- 3月31日 - 本署に武道場が完成。

- 4月1日 - 組合規約の変更に伴い、組織名称が壱岐広域町村組合消防本部となる。

- 12月25日 - Ⅱ型水槽付き消防ポンプ自動車(200リットル)を購入し、本署に配備。

- 1982年(昭和57年)

- 4月1日 - 勝本出張所を開所。(場所 - 勝本町西戸触)

- 4月2日 - 勝本出張所竣工式・常備消防10周年記念式典を挙行。

- 11月2日 - 無線指揮車を購入し、本署に配備。

- 1983年(昭和58年)

- 2月28日 - 救助工作車を購入し、本署に配備。

- 11月26日 - 男岳無線中継局を開設。

- 1984年(昭和59年)

- 1月20日 - 動噴積載車を購入し、本署に配備。

- 4月1日 - 壱岐空港主張所を開所。

- 7月18日 - 勝本出張所車庫を増築。

- 9月9日 - (救急のごろ合わせにちなみ)勝本出張所での救急業務を開始。

- 1985年(昭和60年)

- 2月28日 - 電子式救急指令装置(C型)一式を購入。

- 7月1日 - 長崎県防災行政無線局の運用を開始。

- 1987年(昭和62年)

- 8月30日 - 台風12号が襲来し、島内に大きな被害をもたらす。

- 1988年(昭和63年)3月1日 - 消防本部が移転し、本署(芦辺町中野郷西触)に併設となる。

- 1990年(平成2年)

- 4月10日 - 長崎県総合防災訓練が郷ノ浦町鎌崎埋立地で実施。

- 6月4日 - この年より、壱岐サイクルフェスティバルでの特別警戒を開始。(第1回壱岐サイクルフェスティバル)

- 12月22日 - 本署に訓練棟が完成。

- 1991年(平成3年)10月7日 - 常備消防開設20周年記念式典を挙行。

- 1992年(平成4年)

- 3月20日 - 防災行政無線総合制御器(勝本町・芦辺町・石田町)が完成。

- 3月31日 - 本署に副訓練棟が完成。

- 2002年(平成14年)12月25日 - 消防緊急通信指令システム(1型)の運用を開始。

- 2004年(平成16年)3月1日 - 壱岐郡郷ノ浦町・勝本町・芦辺町・石田町の新設合併により壱岐市となる。壱岐広域圏町村組合消防本部が解散し、壱岐市消防本部を設置する。

- 2005年(平成17年)5月1日 - 消防団結団式を挙行。

- 2006年(平成18年)

- 5月28日 - 長崎県総合防災訓練が郷ノ浦町で実施。

- 12月1日 - 長崎県ドクターヘリの運航を開始。

- 2007年(平成19年)

- 1月6日 - この年から壱岐市消防出初式を開始。

- 11月9日 - 壱岐市防災訓練を郷ノ浦町大島で実施。

- 2014年(平成26年)- 壱岐市消防本部の新庁舎が完成。

消防団

- 郷ノ浦地区

- 地区本部

- 機動分団

- 第1分団 - 武生水地区

- 第2分団 - 渡良地区

- 第3分団 - 柳田地区

- 第4分団 - 沼津地区

- 第5分団 - 志原地区

- 第6分団 - 初山地区

- 第7分団 - 三島地区

- 勝本地区

- 地区本部

- 第1分団 - 勝本浦東部

- 第2分団機動隊 - 勝本全域

- 第3分団 - 勝本浦西部

- 第4分団 - 東、新城地区

- 第5分団 - 仲、西戸、大久保、坂本地区

- 第6分団 - 立石、湯ノ本、湯ノ浦、本宮南地区

- 第7分団 - 百合畑、布気、上場、本宮仲、本宮東、本宮西地区

- 地区本部

- 芦辺地区

- 地区本部

- 第1分団 - 芦辺浦、諸吉大石、諸吉吉ヶ久保、緑ヶ丘地区

- 第2分団 - 八幡浦、棚江の一部(外海外原線と真竹外海線の以東地区)

- 第3分団 - 諸吉地区(大石、吉ヶ原、棚江一部を除く)

- 第4分団 - 深江地区

- 第5分団 - 中野郷地区(緑ヶ丘を除く)

- 第6分団 - 芦辺町湯岳地区

- 第7分団 - 住吉地区

- 第8分団 - 国分地区

- 第9分団 - 瀬戸浦、箱崎中山、箱崎谷江地区

- 第10分団 - 瀬戸浦、箱崎江角、本村、釘ノ尾地区

- 第11分団 - 瀬戸浦、箱崎大左右、諸津地区

- 地区本部

- 石田地区

- 地区本部

- 第1分団 - 印通寺浦

- 第2分団 - 石田、筒城地区

- 第3分団 - 池田、久喜、石田町湯岳地区

- 地区本部

脚注

関連項目

- 消防

- 消防本部

参考資料

- 平成22年度 壱岐市 消防年報(PDF) - 壱岐市ウェブサイト

外部リンク

- 壱岐市

- 壱岐市 消防年報

- 壱岐市消防本部組織規則

- 壱岐消防署組織規程