上末城(かみずえじょう)は、愛知県小牧市上末(かみすえ)地区にあった日本の城。

概要

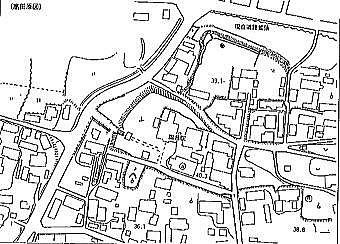

上末城は、台地の西端に位置する陶昌院一帯に築かれている城である。

「愛知県中世城館跡調査報告i(尾張地区)」に掲載されている縄張図によれば、陶昌院の北側に空堀があり、その北側には北西端に土塁が付いた曲輪が描かれている。

「小牧・長久手の戦い」の際、羽柴秀吉方の大将池田恒興が率いた「三河中入り作戦」の軍隊拠点として、その先達の役目を果たした。

しかし、徳川家康方に敗れ、羽柴方撤退後は、落合氏の子孫は帰農し、16世紀末頃に廃城となった。

現在は、竹藪の中に土塁と空堀跡などが残るのみである。 隣接する国道155号沿いには、城跡碑や城の歴史などが記された説明板がある。

また、陶昌院の境内に「俗姓落合氏将監藤原安親碑」があり、落合勝正や落合安親の墓が残っている。

歴史

築城されたのは、文明年間(1469年〜1487年頃)とされる。 足利将軍家の末裔で、尾張国二宮である大縣神社(愛知県犬山市)の祠官である重松秀村の三男の、落合将監勝正による築城とされている。勝正の息子である安親は、織田氏に仕えた。

天正12年(1584年)の「小牧・長久手の戦い」では、落合安親・落合庄九郎と父子共に羽柴秀吉方に従い、土塁・空堀などの整備。 池田恒興・池田元助・森長可らが、徳川家康の本拠地である三河国岡崎を急襲しようとした「三河中入り作戦」において、軍隊の道案内をするなどの役目を果たして戦った。 しかし、三河中入り隊は徳川方に気付かれてしまい三河国入国できず、長久手で戦うが敗戦し壊滅となる。 その後、落合氏は帰農し、城は16世紀末頃に廃城となる。

- 年表

- 文明年間(15世紀後半) - 落合将監勝正によって築城。

- 天正12年(1584年) - 小牧・長久手の戦いが起こる。

- 16世紀末頃 - 廃城となった。

その他

- 城の周辺地域は、現在も「落合」の姓を持つ一族が、数多く住んでいる。

所在地

- 愛知県小牧市上末405

交通

バス

- ピーチバスおよび名鉄バスの「上末」バス停留所下車、徒歩で約2分。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 日本の城一覧

外部リンク

- 尾張上末城 城郭放浪記