物理学において、絶縁耐力という用語は以下の意味を持つ。

- 絶縁性物質についていうときには、理想条件下において、純物質に対して絶縁破壊(絶縁性の喪失)を起こすことなく印加できる最大の電場を表す。

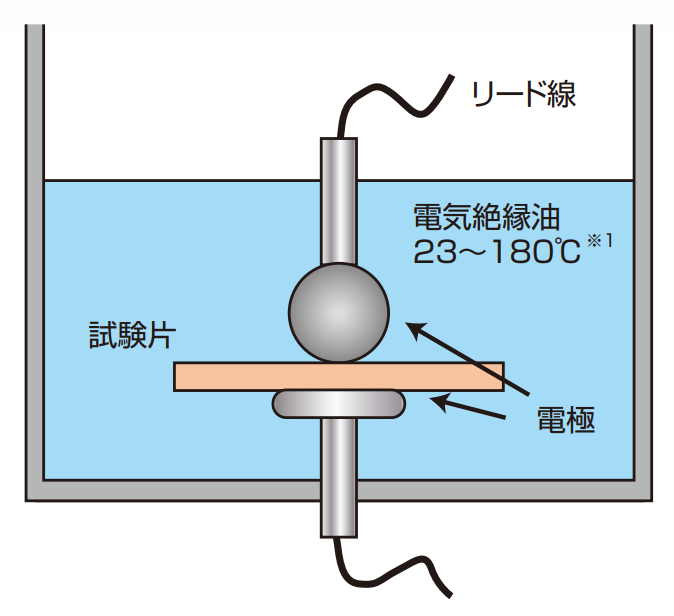

- 誘電体や電極を組み合わせて作られた特定の構造についていうときには、その構造が絶縁破壊を起こすことなく印加できる最大の電場(電圧を電極間距離で割ったもの)を表す。

物質の絶縁耐力はバルク物質に固有の性質であり、物質や電極の形状にはよらない。これは理想的な条件下で純物質を用いて測定される量である。絶縁破壊とは、電場によって物質中の電子が束縛を解かれることをいう。もともと絶縁体の中には環境放射線の効果で束縛を解かれた電子が一定数存在しているが、十分に強い電場を加えれば、自由になった電子は加速され、電気的に中性な原子や分子と衝突してそれらから電子を弾き出すことができるまでになる。このプロセスをアバランシェ降伏という。絶縁破壊は短時間で生じ(典型的には数ナノ秒)、その結果物体全体にわたって導電性の経路が形成され、破裂放電(瞬間的な電流増大)が起きる。固体物質にひとたび絶縁破壊が生じると、その絶縁性は低下するか完全に失われる。

具体的な構造についての見かけの絶縁耐力は、以下のような要因に影響される。

- 試料の厚さが増えるとともに絶縁耐力は低下する(後述)。

- 動作温度が上昇するとともに絶縁耐力は低下する。

- 周波数が増えるとともに絶縁耐力は低下する。

- 窒素や六フッ化硫黄など、気体の多くは湿度上昇とともに絶縁耐力が低下する。

- 空気は湿度上昇とともに絶縁耐力がわずかに上昇する。

絶縁破壊電界強度

絶縁破壊が起きる電界強度は対象物質と電極の形状や、電界強度の増加速度に依存する。現実の誘電体物質は微細な欠陥を持っているため、実用上の絶縁耐力は欠陥を持たない理想的な物質よりも小さくなる。同じ物質であっても薄膜の方が厚い試料よりも欠陥の影響が小さいため絶縁耐力は高くなる傾向がある。例えば、厚さ数100 nmから数 μmの二酸化ケイ素薄膜は0.56 GV/mの絶縁耐力を持つ。ただし、非常に薄い薄膜(目安として100 nm以下)は電子のトンネル効果により絶縁性を失う。高圧コンデンサーやパルストランスのように、実効的な絶縁耐力を最大化する必要がある場合、複数の誘電体薄膜を積層して使用する。気体の絶縁耐力は電極の形状や配置によって変わるため、窒素ガスの絶縁耐力に対する比として表されるのが普通である。

一般的な物質の絶縁耐力を以下の表に示す。

脚注

- この記事にはパブリックドメインである、アメリカ合衆国連邦政府が作成した次の文書本文を含む。Federal Standard 1037C. アメリカ合衆国連邦政府一般調達局.(MIL-STD-188内)

関連項目

- 絶縁破壊電圧(降伏電圧)

- 比誘電率

- パッシェンの法則―気体の絶縁耐力の圧力依存性を表す法則。

- 水トリー

- リヒテンベルク図形

外部リンク

- 空気の絶縁耐力(複数の出典に基づく)(英語)

- 無機絶縁ケーブルの絶縁耐力と絶縁材の物性(英語)